![]()

學院新聞

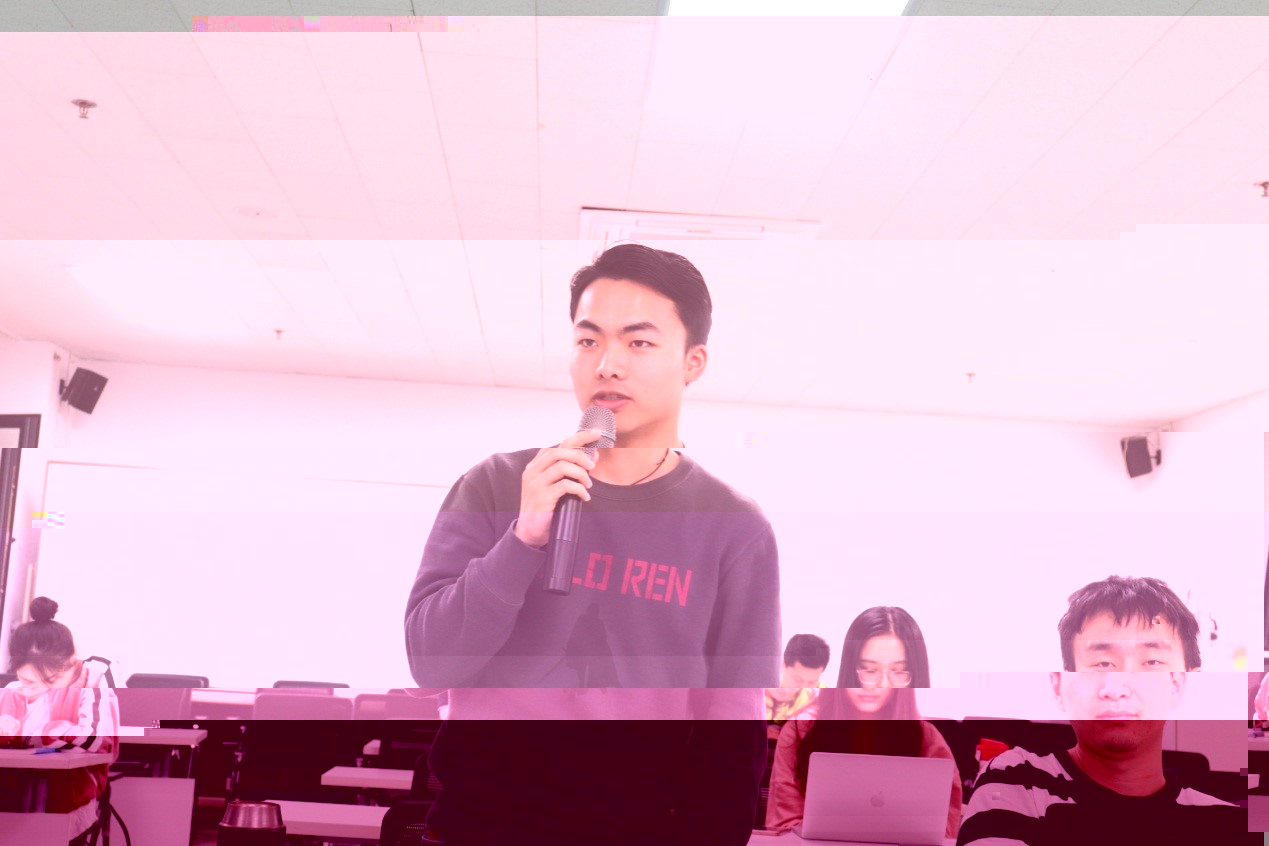

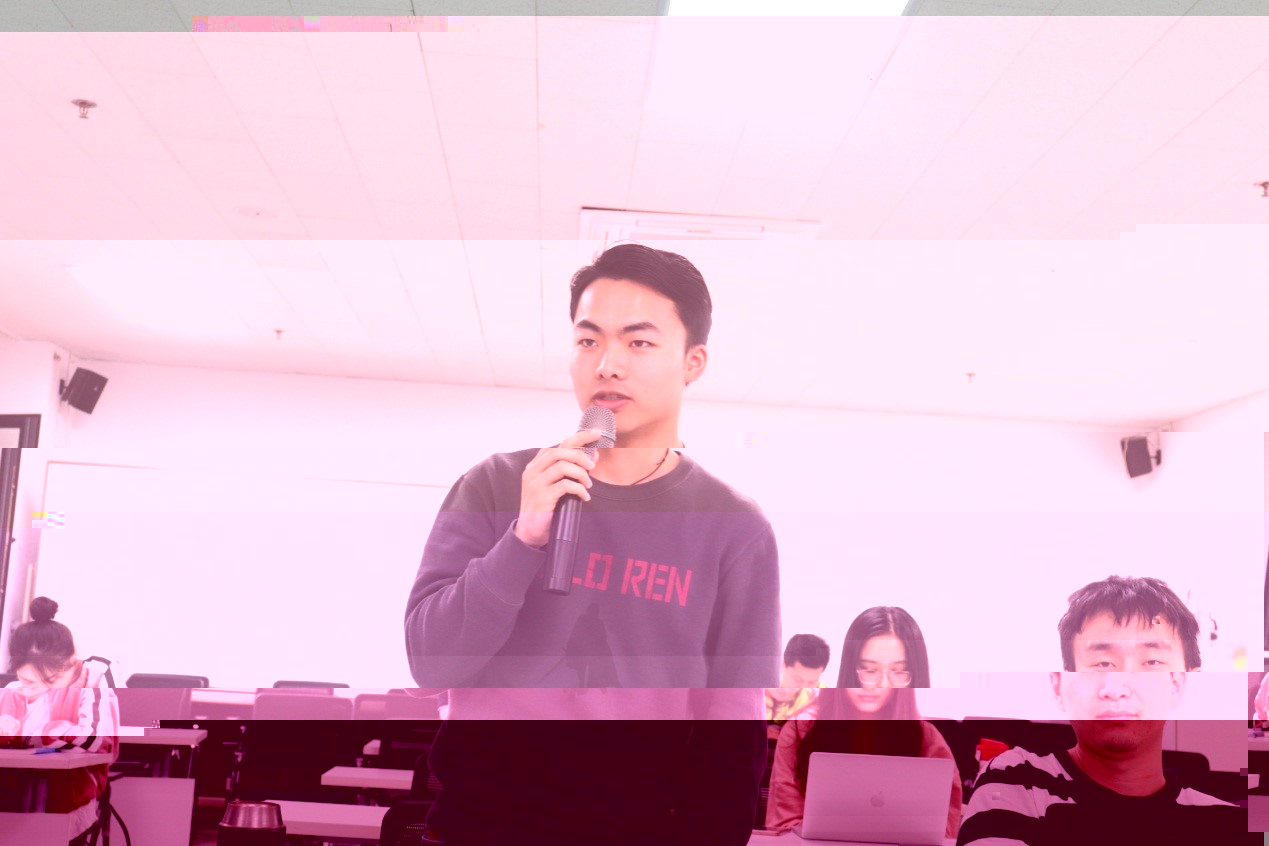

2018年4月27日,beat365官方网站主辦的“學馬列,讀原著”第18期學術講座在beat365理科5号樓舉行。beat365史春風副教授與聶志紅副教授擔任主講人。我院博士後馬思宇擔任講座主持人。

史春風老師講座的題目為“民主集中制——從曆史到現實”,她以屠格涅夫的散文詩《門檻》開場,以蘇聯與美國,國民黨與中國共産黨處理民主與集中關系的曆史及現實經驗和教訓入手,對中共實行的民主集中制原則進行解讀。在沙皇俄國的黑暗的專制制度下,列甯認為革命需要堅決的集中制,廣泛的民主隻能使全黨意志渙散,使革命形同兒戲。曆史證明了列甯的判斷,集中制在十月革命及其後的斯大林建設時期發揮了重要作用。蘇聯在帝國主義的包圍下,僅用了30年就以“殘酷的辦法”和“堅定的意志”走過了西方資本主義國家200年的發展曆程,成為歐洲第一、世界第二的強大國家。然而,集中壓倒民主的弊病也日漸顯現,最後成為蘇共亡黨的因素之一。蘇聯解體與世界冷戰格局結束後,以福山《曆史的終結》為标志,美國一度自信地認為人類曆史已終結于西方民主制度。然而近來布萊爾等一批左翼政黨領袖不斷反思,認為西方民主制度已經走上了彎路,三權分立、相互制衡的背後是相互掣肘、效率低下。中國共産黨從成立之初便繼承了列甯的建黨理論,憑借嚴密、有力的組織制度,在人數與各方面力量處于絕對劣勢的情況下依然給派系林立、争鬥不斷的國民黨帶來了巨大威脅。蔣介石雖然看到了國民黨與共産黨在組織力量上的差距,卻隻得訴諸法西斯式的獨裁、猖獗的特務活動以圖實現黨的力量整合,其結果也隻能是南轅北轍。我黨則在曆次實踐鬥争中不斷總結經驗教訓,逐漸找到了一條适合中國國情與黨自身的民主集中制原則。任何政治制度均是優劣并存,問題在于它是否适合運用它的國家和政黨。曆史證明,我黨的民主集中制原則在革命與建設時期均發揮了積極作用,是中國共産黨在新時代必須繼承和發揚的重要組織原則。

聶志紅老師的講座,梳理了現代中國著名經濟學家王亞南的主要著作《中國官僚政治研究》的理論邏輯。該書從界定官僚政治的内涵開始,認為官僚政治就是一種使官僚得以借用公權謀取私利、發生體制性的而非技術性腐敗的政治制度。中國官僚政治源出于兩千年的專制政治傳統,而專制政治的核心便是君主集權。在這樣的體制下,每個人隻對上負責,不對下負責,對上是奴才,對下是皇帝。反觀西方政治史,隻是在由封建社會到資本主義社會的過渡階段中出現了短暫的專制政治,其後經曆英國光榮革命、法國大革命等資産階級革命,西方國家逐步走出了專制政治而發展出民主政治。中國官僚政治的悠久性、包容性、貫徹性使得中國自身難以發展起強大的市民階層,更遑論可以限制甚至推翻君權的資産階級革命。悠久性,指中國自秦至清的兩千年曆史皆行秦制,不外乎是一部專制政治與官僚政治再生産的曆史。包容性,指統治階級通過廢黜百家、獨尊儒術,建構出一套天道、大一統思想等的意識形态機器,将傳統社會的每個細胞都統攝在專制政治與官僚政治的體制之中。貫徹性,指官僚政治通過彈性租稅制、彈性監察制、科舉制等手段長期規訓與控制農民、市民與知識分子等主要社會群體,從而穩固自身統治。長期的專制與官僚政治導緻了社會封閉、生産停滞、思想閉塞,近代中國逐漸落後于世界曆史發展進程。至中華民國時代,官僚政治進一步以官僚資本的新形态出現。以蔣宋孔陳為代表的四大家族,或直接控制國家企業,或利用公權開辦私人企業,投機倒把,中飽私囊,失去了領導中國革命的資格。要超越官僚政治,僅靠打倒幾個貪官是不夠的,隻有取消官僚政治的三個現實前提條件——官僚對民衆基本物質資料的控制、對民衆精神文化的鉗制、阻礙外部先進思想文化的壁壘——并在根本上訴諸于人民大衆的啟蒙與覺醒才是可能的。

(王绯璠供稿,黃敏攝影)