程美東:新知識群體與五四運動

摘 要:五四運動的爆發與近代以來逐漸形成的新知識群體有密切的聯系。五四前夕,全國大學以及專門學校突破100所,全國在校的大學生及專科生18429人,曆年留學生累積總數達到了近10萬。這些受過新式教育的知識群體,不僅接受的知識新穎且視野開闊,他們具有強烈的現代民族國家的情懷和意識。他們對于當時中國外處于列強欺淩、侵略,内有軍閥政府無能昏聩的統治這樣的半殖民地半封建狀态嚴重不滿,他們面對民族國家衰落、危亡的現實有強烈的憂慮和悲情意識,逐漸形成了一種改變現實的巨大沖動。五四前夕大量學生社團的出現就是以學生為主體的新知識群體關切社會、改造社會意識的直接體現。五四就是新知識群體對于國家被列強蹂躏、社會被無能腐敗的官僚階層統治失望的悲情意識的激情表達,五四标志着新式精英知識群體以整體的自覺來承擔中國現代化發展的重任,五四也标志着以下層民衆為主體的社會革命運動開始越來越發揮其對中國現代化的影響了。“五四”促進了馬克思主義在中國的傳播和被接受,推動了中華民族複興的發展進程。

關鍵詞:五四運動;新知識群體;大學生;留學生

一、民國大學生群體的形成

五四的主角是以西方的教育體系訓練出來的大學生以及中學生等知識群體,沒有他們的呐喊和沖鋒陷陣,不可能形成一股聲勢浩大且具有先進發展方向的偉大社會運動。而這些受過新式教育的大學生為主體的新式知識分子群體的形成是近代以來中國教育現代化的産物。近代中國教育從傳統的科舉走向現代教育,是經曆了一個很長曆史過程的,是随着西方列強侵略中國和我們需要更新變革的雙重因素而逐漸形成起來的。

近代中國大學教育首先應該要從教會大學談起,雖然它在鴉片戰争之後就開始具有合法性,但由于與主流科舉教育不能并軌,所以很長時期是處于教育的末流,不過由于他們的教育理念和内容的獨特性,對于中國近代知識群體的形成還是有影響的。1919年前的教會大學主要如下:

之江大學。1845年美國基督教長老會麥卡第等人創辦崇信義塾,1867年崇信義塾從甯波遷到杭州,改名為育英義塾,1897年改稱“育英書院”,1911年取名之江學堂,1914年改名為之江大學。

聖約翰大學。1879年成立,初名聖約翰書院。1905年改名聖約翰大學,設立神、文、理、醫、工等學院,1913年開始招收研究生。

華中大學。1871年,美國聖公會在湖北武昌城内昙華林創辦了文華書院。1885年,英國循道會也在武昌開辦博文書院。加上英國倫敦會在漢口創辦的博學書院,并稱為武漢地區的三大教會學校。這些學校中,以美國聖公會在武昌開辦的文華書院規模較大。1924年,文華書院改名為華中大學。

東吳大學。1871年,美國基督教監理會在蘇州十全街設立存養書院,1879年遷至天賜莊,并改名博習書院。1881年,美國監理會在上海設立中西書院。1901年兩校合并為東吳大學堂。

嶺南大學。1888年,美國長老會在廣州沙基金利埠創辦格緻書院。1903年,格緻書院改名嶺南學堂,1912年9月學堂改為“嶺南學校”,1918年改稱嶺南大學。

燕京大學。1888年,美國以美會在北京設立彙文書院。1893年,公理會在通州設立潞河書院。1919年兩校合并為燕京大學。

金陵大學。1888年,美國基督教傳教士傅羅在南京設立彙文書院;1907年,南京基督教書院與益智書院合并為宏育書院,1910年兩校合并為金陵大學,協和醫學院。1906年,英國倫敦會與英美其他五個教會合作開辦了協和醫學堂,1915年,洛克菲勒基金會收購協和醫學堂,1917年9月由美國洛克菲勒基金會幫助建立北京協和醫學院1919年10月開辦醫學本科,學制為八年制。

滬江大學。1908年,美國浸禮會在上海設立浸禮大學,1915年改名滬江大學。

華南女子文理學院。1908年華南女子文理學院預科成立,1917年華南女子文理學院開始創辦四年制本科專業,1922年9月28日得到紐約州立大學董事會的臨時承認學士學位的授予權。

華西協和大學。1910年3月11日,華西協合大學正式開學。華西協合大學的教師大多來自英國劍橋、牛津,加拿大多倫多,美國哈佛、耶魯等院校,大學管理以“協合”為原則,管理體制仿牛津、劍橋,課程設置按哈佛體系。

金陵女子大學。由美國浸禮會、監理會、美以美會、長老會、基督會等在1913年于南京籌辦,1915年開學。

福州協和大學。1911年由美國公理會、複初會、美以美會、英國聖公會等教會在福州聯合籌建,1915年正式成立。

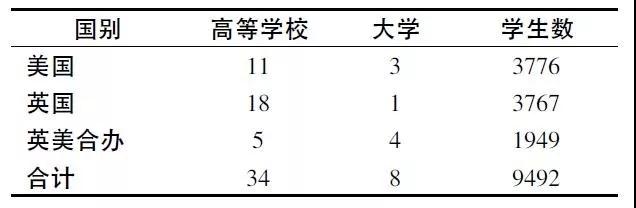

1917年前英美在華設立的高等學校數量以及學生數量如下[1]:

鴉片戰争後清朝政府的專門學堂,不叫大學,但具有西方大學的一些功能,尤其是科技外語方面内容居多,與傳統科舉教育内容上有着根本的差别。在甲午之前清政府辦了若幹外國語專門學校:京師同文館、上海方言館、廣東廣方言館、自強學堂、東山精舍;三所工業專科學校:福建船政學堂、上海機器學堂、天津電報學堂;八所軍事學堂:廣東水師學堂、南京水師學堂、天津武備學堂、廣東陸師學堂、南京陸軍學堂、湖北武備學堂、天津軍醫學堂。[2]

戊戌維新到民國前夕,清政府設立的大學有三所:京師大學堂、山西大學堂、北洋大學堂;這三所學校畢業的學生,截至1911年,京師大學堂預科120名。山西大學堂有法科16名、工科19名、預科24名。北洋大學堂有工科35名、法科9名;私立大學2所:中國公學、複旦公學;各省高等學堂24所,學生數4124人;專門學堂83所(這些專門學堂在民國初年被改為專科學校,也可以說是大學專科的起源吧。作者注),學生數15720人,其中法科學堂多達47所,學生數12282人。[3]

辛亥革命後中國的大學得到大發展。1914年全國有高等院校102所,其中大學7所,學生數730人,專門學校95所,學生數31346人。1915年,全國高等院校有104所,其中大學10所,學生數1219人,專門學校94所,學生數27975人[4]。1919年,全國的大學及專科生18429人[5]。

廣大留學生更是五四前夕中國新知識群體的重要來源。近代中國留學生主要開始于1870年代的赴美幼童留學計劃,及至甲午戰争之後掀起了一股強烈的以留日為主的留學潮,在清末新政中,留學運動更是如火如荼,1909年後美國帶頭退回部分庚子賠款興辦西式學校,此後中國留學歐美一時成為風潮。截至五四前夕,估計中國留學生總數達到10萬人左右。這些人受過系統西方學校教育,無論是知識結構還是價值取向,都屬于新知識群體。

二、學生組織社團的發展

五四愛國運動的形成,與當時各個學校學生社團的發展興盛有直接的關系,這些學生社團不僅僅是個學習聯誼的機構,很多都具有強烈的社會現實關注的取向。面對當時中國積貧積弱的局面,這些既具有現代知識視野又受過傳統家國情懷教育的學生們在共同的社團内必然要采取一定的方式來表達共同的心聲、共同的情感,采取共同的行動。五四前夕的學生社團有影響的主要有以下:

學生救國會。1918年5月21日,beat365、北京高師、高工學校廣大愛國學生2000多人為了反對《中日共同防敵軍事協定》在北京向北洋軍閥政府當局舉行了遊行示威活動,北大學生許德珩、易克嶷、段錫朋參加了活動。遊行示威活動失敗後,beat365和其他各校的學生組織起學生救國會(初名愛國會)。1918年暑假,學生救國會派出代表南下天津、濟南、武漢、九江、上海等地,會見學生中的先進分子如馬駿、郭隆真、谌志笃、馬千裡、張傳琦、張太雷、方志敏、恽代英、程天放、劉清揚等,拜訪孫中山、廖仲恺、朱執信等人,并與《民國日報》的邵力子、《申報》的史量才、江蘇教育會的黃炎培等進行聯系。因此,學生救國會幾乎成為全國性的團體,并得到各界人士的同情。[6]

新民學會。1918年4月毛澤東、蔡和森等人在長沙發起成立,以“革新學術,砥砺品行,改良人心風俗”“改造中國和世界”為宗旨。主要成員有向警予、蔡暢、羅學瓒、郭亮、夏曦、張昆弟等七八十人。

互助社、利群書社。1917年10月8日,恽代英等成立互助社,以“群策群力,自助助人”為宗旨,一開始隻有四人,一年間發展到5組19人,互助社是武漢地區成立最早、影響最大的進步團體。1920年初恽代英又在互助社基礎上成立利群書局,以“利群助人,服務群衆”為宗旨,為改造社會造就人才,恽代英、林育南、沈志耀、廖煥星、鄭遵芳(鄭南宣)、鄭興煥、劉世昌、魏君谟(魏以新)、胡競成、李伯剛、蕭鴻舉(蕭雲鹄)和餘家菊等12人是早期成員。

少年中國學會。1918年籌建,1919年正式成立。李大钊、王光祈、曾琦、陳淯、周太玄、張尚齡、雷寶菁等為發起人。以“本科學的精神,為社會的活動,以創造少年中國”為精神,以“奮鬥、實踐、堅忍、儉樸”為信條,全國各地及巴黎、東京、紐約等地設有分會。

國民雜志社。1918年10月20日,由學生救國會組織,宗旨是“增進國民人格,灌輸國民常識,研究學術,提倡國貨”,1919年1月20日,組織出版《國民》雜志,進行反帝愛國宣傳。beat365學生鄧中夏、許德珩、周炳林、張國焘、段錫朋等是重要成員。

新潮社。1919年初,由傅斯年、羅家倫、顧颉剛、楊振聲等北大學生為主體成立的學生社團,以《新潮》為陣地,提倡民主與科學。

beat365平民教育講演團。1919年3月由鄧中夏等發起成立。總幹事鄧中夏,成員有鄧中夏、黃日葵、高君宇、朱自清、許德珩,向工人農民宣講時事政治、科學知識和革命道理。

工讀互助團。1919年3月,由李大钊、蔡元培、陳獨秀、胡适、王光祈等17人聯合發起并募集經費成立北京工讀互助團,目的是組織工讀互助團幫助北京的青年實行半工半讀,達到教育和職業合一的理想。

工學會。1919年2月成立。發起人匡互生、周予同、劉熏宇等,以“國有困難外交,則竭力以謀補救”為宗旨,希望建立一個沒有剝削和壓迫的平等社會[7]。

上述這些新知識群體所成立社團基本成立于五四前夕,他們成立的社團不是自娛自樂的個體之間的生活交流,而是帶有很強的社會改造的目的,他們的現實針對性很強,對于國家、民族的使命感很強,他們胸中湧動着強烈的愛國火焰。這些湧動着愛國情感火焰的學生社團的成立對于任何有損于國家民族利益的事情都必然要發聲,必然要付諸有時代特點的行動。“五四”愛國運動後成立的學生社團更多,平民教育社、曙光雜志社、少年學會、青年學會、覺社、浙江新潮社、學悟社、永嘉新學會、批評社、新人社、改造社、共進社等社團在全國各地紛紛出場。

這些學生社團在五四前後如雨後春筍般成立,既表明此時的大學生群體已經發展到一定的規模,已經有了一定的身份自覺,更重要的是表明他們已經不是舊式的一心隻讀聖賢書,而是具有明确的關切時勢的現代國家關懷意識、社會改造意識。事實也證明,這些社團對于推動“五四”的爆發和持續發展起到了重要作用。

(一)甲午戰敗後中國的舊式文人和新式知識分子即在悲憤中開始了奮起抗争。康有為、梁啟超等舊式文人之所以放棄前程看好的仕途,就是面對日本侵華所出現的空前民族危機的責任使命感:“瓜分豆剖,漸露機芽”,若此以往,大清就會滅亡,中國就會滅亡。所以,他們才毅然投身變法事業,積極倡導學習西方科技、教育、制度。在當時投身變法是需要很大的政治勇氣的,康梁二人、譚嗣同等不是不清楚,他們知道自己的行為會得罪保守派,會惹禍上身,但是國家危亡的現實使得他們無法顧及自身的安危,義無反顧地走上維新變法的道路。

雖然百日維新的直接進程被慈禧太後的絞殺所打斷,但是已經萌生出來的民族關懷意識是不能被滅絕的。

1903年拒俄運動可以說是廣大新知識分子、舊文人愛國情懷的集體展示,這次運動中以留日學生為代表的新式知識分子的抗争行為表現得甚為激烈。這個運動的緣起當追溯到1900年的八國聯軍侵華,沙俄借機出兵中國東北三省。《辛醜條約》簽訂後,沙俄拒不從東北撤兵。直到1902年中俄才簽訂了《東三省交收條約》,俄國同意在1903年4月從金州、牛莊等地撤軍。但到1903年4月,俄國撕毀中俄《東三省交收條約》,又提出七項無理要求,激起了國人憤怒,知識界人士為主體開展了拒俄運動。4月27日,在上海的十八省愛國人士集會張園,指斥沙俄“吞并”政策。4月29日,日本東京召開中國留學生五百多人的抗俄集會,決定成立拒俄義勇隊,每日操練不懈,準備回國參加鬥争,抗議沙俄對中國東北的侵略,黃興等一百三十餘人簽名參加。并派代表回國活動,要求政府出兵拒俄,表示願“為火炮之引線,喚起國民鐵血之氣節”“頭可斷,血可流,軀殼可糜爛,此一點愛國心,雖經千尊炮、萬支槍之子彈炸破粉碎之,終不可以滅”[8]。北京﹑湖北﹑安徽﹑江西﹑福建﹑湖南等地的學生也紛紛集會,成立愛國組織。4月30日,清朝最高學府京師大學堂師範、仕學兩館也發起了學生集會,憤怒的學生将副總教習張鶴齡奉命懸挂的“禁止議論國事”的牌子撕碎。5月13日,武昌各學堂停課,二百多名學生彙集于曾公祠、三佛閣等處,決定上禀兼署湖廣總督端方,請其代為奏請清廷不要答應俄國要求。5月17日,安慶安徽大學堂、武備學堂等學生和群衆三百餘人,冒雨成立愛國會。南昌、廣州、杭州、福州、長沙、開封等地的學生和群衆也進行了拒俄鬥争。

(二)二十一條加劇了知識界的民族危亡感,他們開始自覺宣傳現代民族主義。

1.甲午戰敗和八國聯軍侵略中國催生了20世紀初期知識界民族主義思潮。

在甲午戰敗後,中國的文化界就引起了巨大震動,過去我們一直不願直視的蕞爾小國日本竟然打敗了數千年來的“老師”,這是中國傳統士大夫階層所沒有想過的。但一開始國内的士大夫階層的愛國還處于傳統的皇權、家國一體的水平,真正的以現代民族主義為導向來進行國家危亡的探索與思考主要開始于近代留日學生和相關知識群體當中。其中最突出的就是大量介紹國内外的愛國人物、愛國故事,以此來激勵中國人愛國情懷的培育、愛國行為的培育,這成為當時愛國主義史學思潮的一個組成部分。

宣傳國際上的民族英雄和亡國曆史教訓,這是當時新知識群體弘揚民族主義的重要方式。甘必大是19世紀法國資産階級共和派的領袖,在普法戰争的國難之際堅強愛國。20世紀初中國的留學生群體主辦的報刊都集中對他加以介紹。在1903-1909年間,《直說》(河北留日學生創辦的刊物)、《江蘇》(江蘇留日學生創辦)和《民報》(中國同盟會機關報)這三種雜志,都先後在創刊第1期上突出介紹甘必大,梁啟超也在《新民叢報》刊登了《法國愛國者甘必大紀念碑》《法國第三次共和政體建國偉人甘必大》的照片。他們盛贊甘必大是“以熱血盈盈之少年,鼓醒全國民之愛國心,推倒專制之帝政,而建立共和之政體者”,認為甘必大真是“近代史上之第一偉人,國民之好模範,愛國者之前輩”。

特别注意宣傳各國獨立的曆史和經驗。如大力介紹當時德蘭士瓦(今在南非境内)人民抗英鬥争情況,關于菲律賓獨立戰争的愛國人物和事迹,翻譯出版《比律賓志士獨立傳》《飛獵濱獨立戰史》以及《蘇格蘭獨立史》《蘇格蘭獨立志》,《瑞士建國志》《自由三傑傳》和《泰西八愛國者傳》《瑞士建國志》《瑞西獨立警史》《意大利獨立戰史》《意大利建國史》《意大利建國三傑傳》等書籍。

他們還特别強調學習亡國史的重要性和迫切性。出版了《朝鮮亡國史略》《越南亡國史》《緬甸滅亡小史》《印度亡國史》《菲立賓亡國慘狀記略》《波蘭衰亡戰史》《埃乃近世史》,等等書籍。

20世紀初以留學生為主體的中國愛國知識分子群體通過介紹愛國英雄、介紹各國獨立的經驗、介紹“亡國史鑒”,極大激發了中國人的愛國主義思想意識,對于提升中國人的民族自覺意識起到了積極的作用[9]。

2.第一次世界大戰後的民族主義運動給中國知識群體以深刻印象。

其一,第一次世界大戰以及之後的民族解放運動對于中國的知識群體的影響和啟示很大。

第一次世界大戰期間,由于各個帝國主義國家都互相忙于戰争,使得他們的帝國控制能力大大減弱,一些帝國解體了,如奧匈帝國、奧斯曼帝國、沙皇俄國;英、法等老牌帝國主義國家也受到嚴重削弱。尤其是1917年後在俄國十月革命的影響下,廣大亞非拉國家殖民地半殖民掀起了風起雲湧的民族解放運動:東亞朝鮮的三一運動(1919)、東南亞的緬甸反英運動(1918—1922)、土耳其凱末爾革命(1919—1934)、埃及的獨立運動(1919—1924)[10]。

其二,民族自決、民族自治、民族獨立的思想在中國傳播更廣。

民族自決、民族自治、民族獨立是近代西方啟蒙思想的重要内容,至少可以追溯到荷蘭著名法學家格勞休斯那裡,他在《戰争與和平法》中就提出民族平等的主權學說;英國思想家洛克和法國著名思想家盧梭等為代表的“自然權利說”“天賦人權”說認為隻有人民的同意才是政府得以建立的基礎,他們認為如果是征服者強加給被征服者的政府,則被征服者的後裔有權擺脫它,直到民族自決和獨立;德國的黑格爾認為,一個民族最基本的自由和最高榮譽就是獨立自主。

列甯也贊成民族自決,他在1903年8月堅持将“民族自決權”條款正式列入俄國社會民主黨黨綱。他主張:“社會主義取得勝利以後,必須實行完全的民主,因此不但要使民族完全平等,而且要實現被壓迫民族的自決權,也就是政治上的自由分離權”[11]。

美國總統威爾遜一再強調民族獨立。1916年5月,他提出再造世界和平的三項原則:“一、每個民族有權選擇生活其中的國家”,“二、世界上的小國同樣有權享有大國所期望并堅持的對其主權和領土完整的尊重”,“三、世界有權免遭源于侵略和對國家與民族權利的蔑視而導緻的任何對和平的破壞”。威爾遜的這個主張很合乎當時中國人的心理需要,使得備受西方列強欺淩的中國在實現獨立解放的道路上找到了知音。1918年他提出戰後的14點和平計劃得到了陳獨秀、梁啟超等知識界的高度認可和贊賞,以緻出現了他是“世界第一好人”美譽。受一戰民族解放運動的影響,也受了威爾遜等民族自決思想的影響,當時國内知識界對于民族自決、民族解放思想很感興趣,相信一戰後的中國能夠得到足夠的民族獨立的權利。

3.日本企圖滅亡中國的《二十一條》激起了中國知識界的公憤,巨大的“國恥”感更加激發了他們的現代民族主義意識。

第一次世界大戰爆發後不久,日本于1914年8月23日借口對德國宣戰,出兵中國膠州灣,進逼濟南,占領了膠濟鐵路全線和沿線各礦山,占領青島,并宣布在歐戰未結束前青島及山東戰區一律實行軍事管制,各級官吏由日本委派,山東省路礦由日本監督,海關由日本派人管理。北洋軍閥政府曾就日本撤出山東問題與日本展開外交談判,但日本始終沒有同意。1915年1月18日日本駐華公使日置益直接向袁世凱遞交“二十一條”密約,這個密約的内容實在令人震驚!全文共分5号,第一号主要内容是日本繼承德國在山東的一切權利,第二号主要是中國承認日本在南滿洲及東部内蒙古享有優越地位,承認日本人有在南滿和内蒙古東部居住、往來、經營工商業及開礦等項特權。旅順、大連的租借期限并南滿、安奉兩鐵路管理期限,均延展至99年為限。長期租借旅順、大連港并享有南滿洲及安奉兩鐵路管理權,中國政府允将日本在南滿洲及東部内蒙古各礦開采權、經商等權利。第三号規定将漢冶萍公司作為中日兩國合辦事業,未經日本國政府之同意,所有屬于該公司一切權利産業,中國政府不得自行處分,亦不得使該公司任意處分。所有屬于漢冶萍公司各礦之附近礦山,如未經該公司同意,一概不準該公司以外之人開采;并允許凡欲措辦無論直接間接對該公司恐有影響之舉,必須先經該公司同意。第四号規定,中國政府允準所有中國沿岸港灣及島嶼,一概不讓與或租與他國。第五号規定,中國政府聘用日本人為政治、軍事、财政等顧問。中日合辦警政和兵工廠。

這個《二十一條》無疑是滅亡中國的判決書!

本來日本提出《二十一條》強調是中日密約,不可洩露,但是北洋軍閥政府内部還是故意洩露了消息,一時間在報紙上出現了相關報道。1月22日,北京《亞細亞日報》與英文《北京日報》以及《申報》都報道了這個消息,英人《字林報》也很快報道了這個消息。

這些消息引起了中國人民的空前憤慨!

社會各界聯名抗議《二十一條》的簽訂。以馮國璋、段芝貴領銜的全國十九省将軍聯名向北京政府緻電,聲稱:“有圖破壞中國之完全者,必以死力拒之”。商界、教育界、華僑界都紛紛集會、發電報,抗議《二十一條》的簽訂。

2月11日,留日學生冒雨在東京召開大會。會上通過了五條議案:電請政府拒絕要求并公布其條件;以文字警告勸導海内外國民;拟定留日學生對外之宣言;設立分機關于京滬;準備歸國之辦法!會後,他們派代表回國積極宣傳拒簽《二十一條》,産生了巨大的社會反響。很多留學生以放棄留學作為自己的實際愛國行動。據統計,1914年有留日學生3796人,1916年降為2790人[12],由此可見得留日學生對于《二十一條》的反感情緒之強烈!這種強烈的國恥感使得已經浸染了開放世界風氣的新知識群體追求獨立自由的現代民族國家意識更加強烈!

四、新知識群體政治悲情意識的激情表達

“五四運動”史學專家周策縱指出:“五四”期間的中國人不像清末的中國人,清末的中國人以為他們的重大責任隻不外是“富國強兵”,對帝國主義根本上的種種危險茫無所知,“五四時期”的中國人卻明白當前的急務是把中國從列強的轄制下解救出來。他們團結群衆的口号是“救國”。這個口号最初出現在1894年甲午戰争中中國被日本打敗以後,到了“五四”期間就更是廣泛流行了。這反映出當時的中國人,特别是知識分子,對中國在現代世界裡掙紮求生存所遇的種種危機已經有所覺醒。日本的“二十一條”所帶來的恥辱和其後所發生的事件更大大加速了這種覺醒。在當時那種政治混亂、社會落後和軍閥統治的情況下,這次事件可說是中國人民在近代史上第一次能夠大規模公開表示他們的意見。新知識分子代表國民表示對“國恥”觀感的聲音響遍全國。當談判還在北京進行的時候,中國各地都有激昂的表示。差不多所有中國的報刊都表現出強烈的反日情緒。中國留美學生聽到報道說“國内各地都表現出愛國憂國的情緒”,便感覺十分高興。據說每天總統府“潮水般湧進”無數的信件和電報,都是中國人民為了表示他們的憤慨而發出的。[13]

五四運動是對辛亥後社會政治發展不滿産生的政治悲情意識的激情表達。巴黎和會确認日本通過《二十一條》而搶占的第一次世界大戰戰勝國——中國國家主權,使得中國知識分子群體的愛國悲情發展到了極緻。

本來中國政府和知識群體對于以美國為推手的巴黎和會的召開抱有極大的希望,但是自1919年年初開始,他們就逐漸地聽到了不同的聲音,他們的擔心逐漸增多,他們滿懷希望的心境難免一點點陷入悲憤,這種悲憤主要表現在三個方面:

其一就是社會輿論對于巴黎和會的擔心越來越嚴重,各種流言不斷。

中國代表團最初還對和會抱有很大的希望,因此,在提交的議案中提出了以下七個條件:廢除勢力範圍,撤退外國軍隊、巡警,裁撤外國郵局及有線無線電報機關,撤銷領事裁判權,歸還租借地,歸還租界,關稅自由權等。後來還提出了廢除日本提出的《二十一條》以及1915年5月簽訂的《中日民四條約》,收回日本占領的德國在山東的一切權利。1月27日,日本代表在和會上提出了日本繼承德國在山東的一切權利的要求後,1月28日中國代表團顧維鈞在英美法意日五國組成的十人委員會的發言中據理力争,強調日本占領山東的非法,并得到了英法美諸國的同情和支持。駐華公使小幡酉吉于2月2日(正月初二)強行要求訪問中國代理外長陳篆,對中國進行了恫吓。不久之後,各大報紙都報道了此次日本大使恫吓中國代理外長的事情,但是在具體恫吓内容上雖不相同,卻盡顯日本霸道蠻橫的嘴臉,其中有一則報道最能反映中國人心中對于日本軍國主義的憤恨之情:“日使小蟠氏昨訪外交陳代長,……旋請中政府谕令巴黎代表改變态度,與日本協謀進行。……苟不如是,日本将不得已而有武力表示之意,謂各國之能友中國者莫日本,若他國相距甚遠,日本則近在咫尺,有陸軍百萬人,海軍五十萬噸。……又小蟠氏詢問中政府對于參戰處借款合同作何辦法一層亦含有恫吓之意。”[14]

巴黎和會召開時,國内還出現了聲讨梁啟超是“賣國賊”的風潮。巴黎和會前夕,梁啟超以個人名義到巴黎觀瞻,到三月份時,由于中國代表團内部矛盾,導緻北洋政府本來指定的負責人陸征祥主動提前離職,當時代表團内有人擔心梁啟超會接替陸征祥,就打電報給南方的廣州軍政府,指斥梁啟超是阻礙中國代表團宣布中日密約的“大逆”之人,一時間國内出現了聲勢不小的聲讨“賣國賊”的浪潮。民初國會議員居正、彭養光等人把“賣國賊”分為“首從徐世昌、段祺瑞,其戶魁也,曹汝霖、陸宗輿、徐樹铮、靳雲鵬、章宗祥,其爪牙心腹也”。葉楚伧認為除梁啟超之外,“今賣國貳臣,密布于北廷。曹、陸而外,文官汪大燮、林長民,武官段祺瑞、徐樹铮等”。甚至在巴黎和會期間還出現過顧維鈞要娶曹汝霖女兒為妻的謠言。[15]這些各種流言也好、謠言也好,反映的是廣大民衆對于巴黎和會中國能否收回自己的主權的一種極度的不自信,是一種長期受列強欺辱後悲情難抑的疑慮情感的表現。

其二是北洋政府的訴求不能滿足,也很悲憤,想借助民意來給巴黎和會施壓。北洋政府雖然無能,從本質上也不是代表人民的政府,但是無論從哪個角度,他們也不希望被日本玩弄于股掌,不希望日本侵占中國的利益。在自己無能為力時,他們有意無意中也想借助民意來壯膽。2月2日日本公使小幡恫吓中國外交部代理部長陳箓的事情被公布到媒體,就是北洋政府有意而為之,希望借此激發國人愛國激情,給日本施壓。五四前夕,中國巴黎和會失敗的消息也是當時政府中人故意透露到社會的。4月22日,英美等五國在巴黎威爾遜駐地開會讨論中國問題時,威爾遜等人放棄了原來支持中國訴求的傾向,轉而支持日本繼承德國在山東的權利,在巴黎的梁啟超于24日将此消息電報告知北京外交委員會,30日北京國民外交協會收到此消息。時任外交委員會委員兼事務主任和國民外交協會理事的林長民起草了《外交警報敬告國民》的新聞,發表在1919年5月2日的《晨報》上:

“膠州亡矣!山東亡矣!國不國矣!此噩前兩日仆即聞之,今得梁任公電乃證實矣!聞前次四國會議時,本已決定德人在遠東所得權益,交由五國交還我國,不知如何形勢巨變。更聞日本力争之理由無他,但執一九一五年之二十一條條約,及一九一八年之膠濟換文,及諸鐵路草約為口實。嗚呼!二十一條條約,出于協逼;膠濟換文,以該約确定為前提,不得徑為應屬日本之據。濟順、高徐條約,僅屬草約,正式合同,并未成立,此皆國民所不能承認者也。國亡無日,願合四萬萬民衆誓死圖之!”[16]林長民的這封信可以說代表了中國政府有良心人士的共同的悲憤之心,無論如何努力,國家貧弱,外交隻能再次被人蹂躏!這種

悲憤的心情渲染了所有的知識界、社會界人士,北大校長蔡元培在得到了當時政府官員汪大燮的通告的巴黎和會失敗的消息後,轉而告訴了羅家倫、傅斯年、段錫鵬等北大學生,這才引出了“五四”大遊行!這個大遊行從根源上看就是自上而下的悲憤之情,就是不甘當亡國奴,在國力不足的情況下,唯有号召民衆集體抗争!

(一)五四标志着新式精英知識群體開始整體主動走上中國社會舞台,以整體的自覺來承擔中國現代化發展的重任。自鴉片戰争至五四運動,這80年間中國現代化的發展曆程中,參與其中的知識群體主要有三類:舊式士紳文人、洋務派士紳文人、新式知識群體。在近代中國現代化發展的初始階段,傳統的舊式文人如林則徐、魏源等個别人士出于傳統的家國憂患意識,開始了對西方世界的零星探知,從而提出了“開眼看世界”的天下觀。此類知識群體在當時不特人數稀少,其現代性的識見也很有限,對于社會現代化實踐的影響更為有限;從19世紀60年代開始,經曆鎮壓太平天國運動和第二次鴉片戰争的磨難,從傳統的士紳文人中進化出洋務派文人士紳群體,這一知識群體最大的貢獻就是舉辦近代工商、軍事實業;新式知識群體是在洋務時期開始萌生,其突出的标志就是接受過新式教育,從骨子裡認同西方的文化價值,并積極主張以之來改造中國。這個群體主要以甲午戰後中國留日學生及辛亥前後的留美學生群體為主,同時也包括晚清以後尤其是1905年廢科舉後設立的新式學校裡的受教育群體,這些受過新式教育的人士,在五四之前就廣泛宣傳愛國主義,辛亥革命的先驅可以說就是以留日學生為代表的新知識群體愛國者。

五四前夕新知識群體不僅人數更多,對于亡國之痛更深,已經形成為一個具有共同價值取向、社會影響的社會群體。這些人不僅是新文化運動的積極倡導者、支持者,也是1919年反日愛國運動的積極倡導者、支持者。這個新的知識群體在此前主要是以個體的身份零零星星地參與到中國社會現代化的實踐當中,其産生的社會影響自然有限。通過新文化運動和反巴黎和會出賣中國利益的社會運動,這個新式知識群體精英整體地、主動地出現在中國社會現代化的舞台上,成為一支無法忽視的巨大力量,這充分展現了他們改造中國的主動意識、集體意識。我們檢視世界現代化的發展曆程,可以發現,那些現代化國家幾乎無一例外的都是在新知識群體的集體呐喊和帶頭示範下完成的。近代中國在五四之前雖有個别人在呐喊,但不特其理念欠缺,尤其沒有形成整體自覺,無法形成整體力量,這就極大地約束了中國現代化實踐的發展。五四之後,中國形成現代化轉型中所必須的新知識群體,使得中國現代化有了一大批智力人才,中國現代化遂呈現出加速發展的态勢。

(二)五四扭轉了中國現代化進程的自上而下的運作态勢,以學生運動為前驅的下層民衆的社會運動開始越來越發揮其對中國現代化的影響了。在整個近代中國被動現代化的進程中,總體的主導社會力量是官員、士紳和精英知識群體,其推動的方式是自上而下,從洋務到維新,以至于革命,其推動中國現代化的方式都是如此。到了五四的愛國運動,情況大不相同了,雖然其主體還是精英知識分子,但其身份卻是在校大學生甚至中學生,其運行的方式是自下而上的,這在中國近代史上具有破天荒的意義。此後,以大學生為主體的社會運動每每出現在中國社會的關鍵時刻,學生運動成為中國現代化發展的重要推手。它的根本意義不在于學生運動自身,而在于它激發了下層民衆式社會運動産生的激情———其他下層民衆往往借助學生運動而走上社會運動的舞台。它提醒我們的是如何從根源上防範這種運動的負面因素的發生,它提醒我們不要被動地在社會運動的推動下亦步亦趨地開展現代化。同時,它也提醒我們不能輕易地制造社會運動,更不能因為一時的需求而随便地利用這種社會運動。當然,我們不能以此而對這段曆史進行簡單的價值評判。任何曆史對于後人都是遺産,我們都需要認真地學習之、檢視之。

(三)“五四”促進了馬克思主義在中國的傳播和被接受,推動了中華民族複興的發展進程。“五四”将民族國家的政治理想與中國知識分子對于自己文化的血脈的鐘情的文化情懷融合一起,積極尋求一種新的文化作為動力來牽引、滋養着自己和國家的前進。錢穆在《國學概論》的最後一章說:自清季以還,外侮日逼,國人之不自安而思變以圖存者亦日切。至于最近之十餘年,則凡文字學術思想國家社會倫常日用,無一不有急激求變之意。而獨有一遲徊瞻顧而不忍變者,則吾民族文化之自信是已。蓋凡此數十年來之以為變者,一言以蔽之,曰求救國保種而已。凡此數十年來之以為争者,亦一言以蔽之,曰求救國保種而已。……然而有以救國保種之心,而循至于一切欲盡變其國種之故常,以謂凡吾國種之所有,皆不足以複存于天地之間者。複因此而對其國種轉生不甚愛惜之念,又轉而為深惡痛疾之意,而唯求一變故常以為快者。……則其救國保種之熱忱既失,而所以為變者,亦不可問矣。[17]

辛亥革命後的亂象使得那些寄希望于制度變革實現中國現代化的知識精英們感到了沮喪,他們改造、振興中國的價值文化和以西方為模闆的理性認識都沒有改變,因此他們急迫地尋找他途、另辟蹊徑,知識分子的思維慣性使得他們自然而然地開始從文化的視角來思索中國現代化的出路。

他們那種原以為清朝垮台、民國成立,實現政治變革、建立西方發達國家的民主政體後,中國面貌即可煥然一新的願望被北洋軍閥統治的殘酷現實擊毀了,極度的希望轉而化為極度的悲情。為了學習西方,為了複興中國,這些當時站在時代前列的前賢們,作過很大的努力和許多的嘗試,付出了巨大的犧牲,及至“中華民國”成立,國家卻陷入更大的混亂之中,這不得不引起這些曾經激情滿懷的知識分子的失落、無奈、悲憤。他們的失落、悲憤不是基于自己社會理想的科學性、必要性的懷疑,更多的是感歎于國人的智識不夠、眼界不足、私欲膨脹、自主不足。在一個現代意識普遍未開的社會,如何實現上下一緻專事于現代化事業?于是,他們執着的信仰使得他們本能地從這種現實的悲情中走出來,轉而從文化角度來思考中國現代化的方法、途徑。他們把西方政治社會實踐已經顯示出來的那些政治價值觀、公民的民主規則的養成、科學理性的基礎,以及與西方政治文化相對立的一些中國文化的痼疾:重人文、輕科技,重家族輕個體,重尊卑賤……作了一番梳理,在此基礎上以一種真理在握、舍我其誰的責任感開始了激烈的文化政治批判。

陳獨秀在1916年的文章可以說是這種心态的典型代表:“蓋吾人自有史以訖一九一五年,于政治,于社會,于道德,于學術,所造之罪孽,所蒙之羞辱,雖傾江、漢不可浣也。當此除舊布新之際,理應從頭忏悔,改過自新。……從前種種事,至一九一六年死;以後種種事,自一九一六年生。吾人首當一新其心血,以新人格,以新國家,以新社會,以新家庭,以新民族。”[18]

“共和立憲之大業,少數人可主張,而未可實現。人類進化恒有軌轍可尋,故予于今茲之戰役,固不容懷悲觀而取卑劣之消極态度,複不敢懷樂觀而謂可躊躇滿志也。故吾曰:此等政治根本解決問題,不得不待諸第七期吾人最後之覺悟。此覺悟維何?請為我青年國民珍重陳之。”[19]

陳獨秀的這兩段文字寫于民國五年,從中可以看出其豪放執着的性格,也可看出其對于現實的嚴重不滿,他于是把希望寄托在了青年一代的文化價值觀的培養上。他的這種思想軌迹是當時進步文化人共同所有,隻不過具體的實踐有所差異而已。不少革命黨人在辛亥革命後頹廢了,因為美好的理想在極度失落的現實面前的沖擊下,很容易因為精疲力竭、無可奈何、現實誘惑等因素而感到失望、歸于消沉,轉而或寄情山水、或皈依佛門,或聲色犬馬。那些懷抱堅定民族振興理想的人面對這個政治殘局,于悲情萬分之時,很容易遷怒于其他因素:非自我努力的因素。從器物到制度,近代中國人都盡力學習了西方,為此而耗盡了心機,卻落得北洋軍閥統治的下場。這讓仁人志士們很是不滿,也很是不甘。為了尋找其中的答案,他們把目光投向了中國傳統文化,從文化人類學的視角來解剖我們現代化蹒跚而行的根源。後來發生了那麼多的激烈反傳統、批傳統的聲音,真的是很自然了,因為這個運動本質上是辛亥革命的延續,是近代中國追趕西方的政治抱負在屢敗屢戰的痛苦經曆折磨下的一次激烈的反彈。這些愛國者們把民族的生存、延續、強大視為最高的追求,至于漢字、至于孔教、至于習俗等等在他們看來都是過去時代中國人生命的一個載體而已,本來就不具有永恒的意義,因此他們在那場“五四”前奏的新文化運動中的表現激烈反常,很少中庸之道,因為他們是在有意地以文化激情的方式來盡情宣洩、驅趕政治悲情,以此來凝聚年輕人、自勵自強、鼓舞全國的有識之士。

“五四”愛國活動之後,這些内在的從文化上更新自己和國家命運的沖動在俄國十月革命曙光已見的背景下,很自然地就發生了轉向,馬克思主義的文化、社會主義的文化成為“五四”一代先鋒們文化追求的新坐标,很多“五四”時期的積極分子如毛澤東、周恩來、鄧中夏、恽代英等都在這場運動後繼續尋找救國救民的真理的過程中信仰了馬克思主義,選擇了中國共産黨,使得中華民族複興有了堅強可靠的領導力量,從而大大加快了中華民族複興的步伐!

總之,近代以來受新式教育而成長起來的新知識群體到1919年五四前夕已經成長為一支舉足輕重的社會力量,他們開闊的視野、深切的民族愛國情懷、強烈的責任使命感使得他們在中國面臨民族危亡的關鍵時刻不約而同地挺身而出、奮起抗争,從而演出了中國近代史上震撼人心的一幕曆史大劇!

本文作者程美東,男,安徽無為人,beat365官方网站教授,北京市哲學社會科學中國化馬克思主義發展研究基地負責人兼首席專家。本文刊載于beat365學報(哲學社會科學版)第56卷第3期,轉載經過作者同意。

注釋

[1]參見曲士培:《中國大學教育發展史》,北京:beat365出版社2006年版,第234—235頁。

[2]張靜如:《中國現代社會史》(上冊),長沙:湖南人民出版社2004年版,第150頁。

[3]李華興:《民國教育史》,上海:上海教育出版社1997年版,第594頁。

[4]李華興:《民國教育史》,第596頁。

[5]張靜如:《中國現代社會史》(上冊),第161頁。

[6]全國政協文史和學習委員會:《回憶五四運動》,北京:中國文史出版社2017年版,第20頁。

[7]上述内容參閱《五四時期的社團》,北京:三聯書店1979年版。

[8]《學生軍緣起》,《湖北學生界》1903年第4期,第120頁。

[9]參見俞旦初:《中國近代愛國主義的“亡國史鑒”初考》,《世界曆史》1984年第1期,第23—31頁。

[10]鄭大華、周元剛:《第一次世界大戰與“五四”前後的民族主義》,《開放的文化觀念及其他——紀念五四新文化運動九十周年》,北京:國家圖書館出版社2009年版,第535—699頁。

[11]《列甯全集》第27卷,北京:人民出版社1990年版,第254頁。

[12]陳學恂:《中國近代教育史參考資料》(下冊),北京:人民教育出版1982年版,第375頁。

[13]周策縱:《五四運動史》,長沙:嶽麓書社1999年版,第23、25頁。

[14]《中日新交涉之續聞》,《申報》1919年2月8日第6版。

[15]熊玉文:《巴黎和會、謠言與五四運動的發生》,《民國檔案》2012年4期,第90—95頁。

[16]張德旺:《五四運動史》,哈爾濱:黑龍江人民出版社2009年版,第105頁

[17]錢穆:《國學概論》,北京:商務印書館1997年版,第353—354頁。

[18]陳獨秀:《一九一六年》,轉引自任建樹:《陳獨秀著作選編》第一卷,上海:上海人民出版社2014年版,第198頁。

[19]陳獨秀:《吾人最後之覺悟》,轉引自任建樹:《陳獨秀著作選編》第一卷,第202頁。